茲晨戒流火,商飆早已驚。云天收夏色,木葉動(dòng)秋聲。

8月8日是二十四節(jié)氣中的立秋節(jié)氣。古人把立秋當(dāng)作夏秋之交的重要時(shí)刻,一直很重視這個(gè)節(jié)氣,認(rèn)為立秋是由熱轉(zhuǎn)涼的交接節(jié)氣,也是陽(yáng)氣漸收、陰氣漸長(zhǎng),由陽(yáng)盛逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殛幨⒌臅r(shí)期,是萬(wàn)物成熟收獲的季節(jié),也是人體陰陽(yáng)代謝出現(xiàn)陽(yáng)消陰長(zhǎng)的過(guò)渡時(shí)期。

民諺:“大暑小暑不算暑,立秋處暑正當(dāng)暑”。立秋節(jié)氣雖預(yù)示著炎熱的夏季即將過(guò)去,秋天就要來(lái)臨。然而當(dāng)立秋到來(lái)時(shí),我國(guó)很多地方仍然是暑熱未消,素有“秋老虎”之名,加之降雨增多,導(dǎo)致濕氣重。這就是中醫(yī)里常說(shuō)的“長(zhǎng)夏”。長(zhǎng)夏在五行中屬土,五臟應(yīng)脾,與胃相表里,脾胃為氣血生化之源,是后天之本,所以揚(yáng)州市中醫(yī)院脾胃病科主任楊振斌建議人們,立秋后要注意脾胃養(yǎng)護(hù)。

經(jīng)歷炎熱夏季,人們貪食冰冷的食物、水,貪戀空調(diào)環(huán)境,易傷脾胃。而且很多人相信“立秋抓秋膘”,秋涼伊始就開(kāi)始貿(mào)然進(jìn)補(bǔ),驟然加重了脾胃的負(fù)擔(dān),導(dǎo)致消化功能紊亂,出現(xiàn)胸悶、腹脹、厭食、消化不良、腹瀉等癥。

另外,《黃帝內(nèi)經(jīng)》說(shuō):“濕氣通于脾”,脾喜燥惡濕。立秋之時(shí),氣候還未完全到達(dá)“秋高氣爽”的境地,尤其南方地區(qū),還繼續(xù)著“濕熱蒸騰”。因此,人的脾胃會(huì)被濕邪困阻,不能正常運(yùn)化水谷精微,出現(xiàn)食欲不振、脘腹脹滿、大便稀溏或者是人懶乏力,四肢倦怠等被稱為“秋乏”的不適癥狀,嚴(yán)重者還會(huì)出現(xiàn)四肢怕冷、水腫等問(wèn)題。結(jié)合這兩點(diǎn),立秋后調(diào)養(yǎng)脾胃可以遵循以下原則:

作息起居規(guī)律

在干燥的秋天,身體的水分特別容易蒸發(fā),身體在缺乏水分的情況下,血管會(huì)較脆弱。尤其是對(duì)胃潰瘍、胃下垂、胃出血等患者來(lái)說(shuō),要特別注意作息的規(guī)律性,以免加重胃部負(fù)擔(dān),導(dǎo)致病情惡化。在起居上,這個(gè)時(shí)期也不能過(guò)于避熱趨涼,乘涼時(shí),尤其要蓋好腹部。

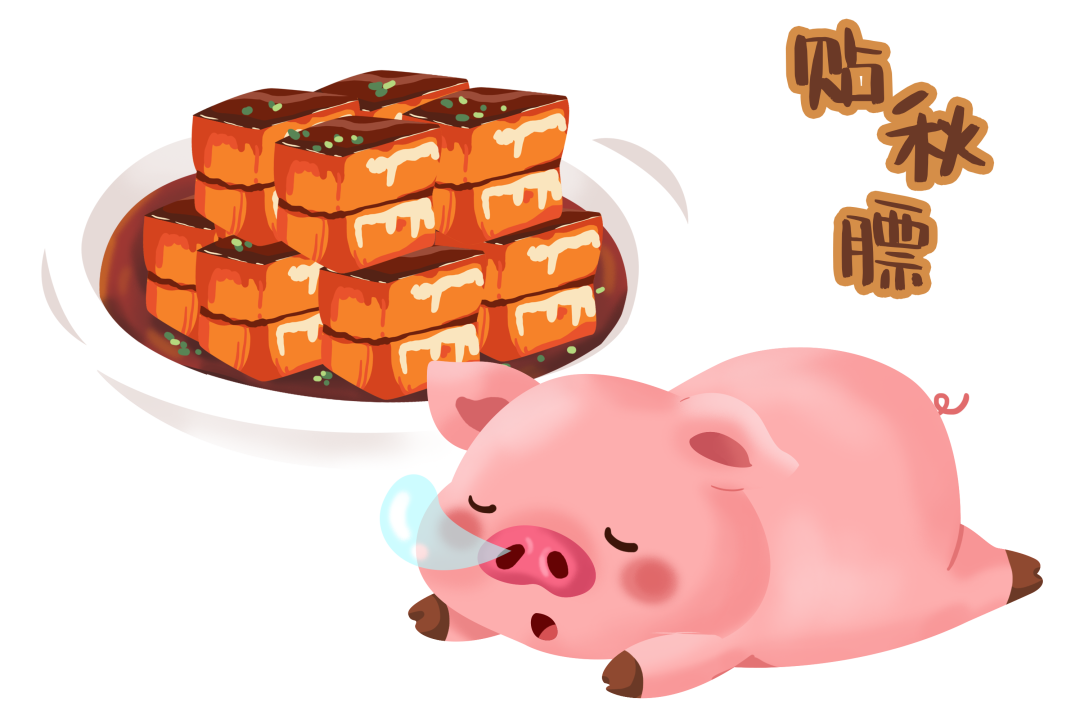

飲食清補(bǔ)為主

與肉食相比,葉類、花菜和部分瓜果蔬菜的淡補(bǔ)功效更為突出。因此選擇一些清淡食物,如茄子、鮮藕、綠豆芽、絲瓜、黃瓜、冬瓜、苦瓜等都具有清暑化濕的功效。

多吃健脾益胃食物

蓮子、山藥、扁豆、茯苓、白術(shù)、赤小豆、芡實(shí)等都具有健脾益胃的功效。立秋后早晨喝碗粥,既可瀉秋涼,又能防秋燥。

少吃消暑水果

俗話說(shuō)“秋瓜壞肚”。入秋后,雖然天氣仍然很炎熱,但是陽(yáng)氣已逐漸消退,多數(shù)地區(qū)都不宜再食用夏日消暑水果。夏天大量吃生冷食物使腸胃抗病力有所下降,立秋后再大量生食瓜果會(huì)損傷脾陽(yáng)而導(dǎo)致出現(xiàn)腹瀉等脾胃疾患。因此,立秋之后應(yīng)慎食瓜類水果,脾胃虛寒者尤應(yīng)禁忌。

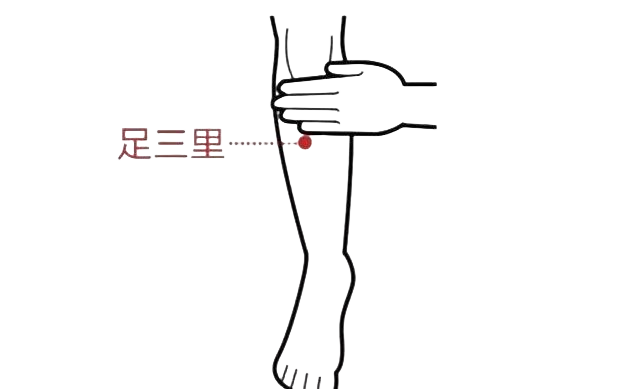

立秋穴位養(yǎng)生

俗話說(shuō)“常灸足三里,勝吃老母雞”。足三里具有調(diào)理脾胃、補(bǔ)中益氣的作用。它是足陽(yáng)明胃經(jīng)的合穴,位于小腿前外側(cè),犢鼻穴下3寸,脛骨前嵴1橫指,長(zhǎng)期按摩或艾灸可補(bǔ)益氣血。

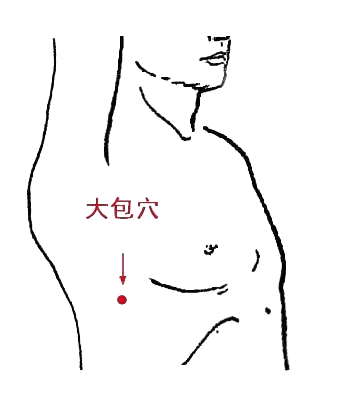

立秋之后,秋乏容易“找上門(mén)”。按摩大包穴可以驅(qū)散秋乏。大包穴是足太陰脾經(jīng)的終止穴,又稱脾之大絡(luò),位于腋中線,第六肋間隙,可以布散氣血精微至全身,有寬胸理氣之功效,可以緩解疲勞。

中醫(yī)認(rèn)為脾胃不和,百病乃生。在長(zhǎng)夏時(shí)節(jié),利用三伏貼的溫陽(yáng)藥物滲透皮膚,刺激穴位,能疏通經(jīng)絡(luò),具有溫陽(yáng)散寒,健脾和胃之功效,脾胃虛寒者均可貼敷。

適當(dāng)運(yùn)動(dòng)鍛煉

適當(dāng)?shù)倪\(yùn)動(dòng)鍛煉可以幫助我們改善腸胃道血液循環(huán),增強(qiáng)人體抵抗力,可根據(jù)自己的具體情況選擇相適宜的鍛煉項(xiàng)目,如慢跑、八段錦、太極拳、五禽戲等。最好選擇清晨進(jìn)行鍛煉,傍晚可以也做些更和緩的運(yùn)動(dòng),避免過(guò)于劇烈的運(yùn)動(dòng),耗散肺氣。

專家介紹

楊振斌:脾胃病科主任,主任中醫(yī)師,教授,碩士生導(dǎo)師,揚(yáng)州市中醫(yī)院名中醫(yī)。江蘇省中醫(yī)學(xué)會(huì)肝病專業(yè)委員會(huì)委員,揚(yáng)州市消化病專業(yè)委員會(huì)委員。師從江蘇省中醫(yī)院岐黃學(xué)者沈洪教授學(xué)習(xí)。擅長(zhǎng)中西醫(yī)結(jié)合診治消化系統(tǒng)疾病,采取中藥內(nèi)服、灌腸、外敷及膏方等多途徑給藥方法治療相關(guān)疾病,尤其對(duì)炎癥性腸病、腸道易激綜合癥、食管胃返流病、慢性萎縮性胃炎癌前病變、消化道早癌、難治性潰瘍、胃腸動(dòng)力障礙、脂肪肝、消化系統(tǒng)腫瘤等疾病等病的治療。熟練掌握消化道疾病內(nèi)鏡下的診斷以及內(nèi)鏡下治療技術(shù),如ESD、EMR、鏡下止血、消化道異物取出術(shù)、支架置入等。